2. Раскрывая тайны памяти

Как формируются и хранятся воспоминания

Итак, на четвертом курсе я вновь училась в Университете Калифорнии в Беркли и работала в лаборатории доктора Даймонд. Моя дипломная работа была посвящена влиянию обогащенной среды, в которую помещали беременных крыс, на размеры мозга у новорожденных крысят. Колледж я окончила с отличием. Я хотела учиться дальше, хотела пойти в магистратуру и когда-нибудь тоже стать нейробиологом. Кроме того, опыт, полученный в лаборатории Жаффара в Бордо, пробудил во мне интерес к физиологии памяти: в конце концов, память – это один из самых распространенных видов пластичности мозга. Мы знаем, что всякий раз, когда человек узнает новое, в его мозгу происходят изменения. А меня, когда я начинала обучение в магистратуре, интересовало,

каким образом изменяется мозг? Где происходят эти изменения? Что мешает мозгу усваивать новую информацию? И какое отношение обучение имеет к памяти? Волновал меня и еще один вопрос:

нельзя ли найти способ мысленно увидеть то, что происходило в момент получения информации?

Я догадывалась, что ответы на все эти вопросы связаны с тем, как структурируются и формируются в мозгу воспоминания. Поступая в магистратуру Университета Калифорнии в Сан-Диего, я хотела как можно больше узнать о памяти. Память завораживала меня своей многогранностью. Оказалось, что мне предстояло приобщиться к одной из самых драматичных и перспективных областей нейробиологических исследований.

Сейсмический сдвиг в наших представлениях о памяти и мозге

Университет Калифорнии в Сан-Диего на тот момент мог похвастать первоклассным факультетом нейробиологии, где работали Лари Сквайр и Стюарт Зола – два нейробиолога, о которых я слышала на лекциях профессора Жаффара. Вскоре мне предстояло оказаться в самом центре тех бурных дебатов о механизмах памяти, о которых рассказывал на занятиях профессор Жаффар.

В конце 1980-х годов исследования памяти вызывали настоящий ажиотаж. Тогда в этой области возникла загадка: какая конкретно область мозга отвечает за память? Началось все тридцатью годами раньше, в конце 1950-х годов, когда в поле зрения ученых попал самый знаменитый из когда-либо изученных пациентов, страдающих амнезией, с инициалами Г. М.

Эпохальное открытие, о котором идет речь, связано с нейробиологом Брендой Милнер – британкой, защитившей ученую степень в Кембриджском университете и работавшей на тот момент в Университете Макгилла в канадском Монреале. Тогда Бренда была доцентом, сотрудничала с видным нейрохирургом Уайлдером Пенфилдом – он специализировался на операциях при серьезных случаях эпилепсии, которые не поддавались медикаментозному лечению. Хирургическое вмешательство в таких случаях предусматривало удаление гиппокампа из того полушария мозга, которое, по мнению врачей, инициировало припадки. Бренда тестировала пациентов Пенфилда до и после операции на мозге и пыталась понять, оказывало ли удаление гиппокампа негативное действие на их мозговую функцию. Она обнаружила некоторое ухудшение пространственной памяти в случае удаления правого гиппокампа. В случае удаления левого ухудшалась речевая память. Но эти недостатки считались приемлемым побочным эффектом операции – ведь она резко снижала частоту или вовсе устраняла изнурительные эпилептические припадки, которыми пациенты страдали по многу лет.

Команда испытала настоящее потрясение, когда выяснилось, что у двух пациентов проведенные Пенфилдом операции дали совершенно иной результат: у больных выявились глубокие и очень серьезные нарушения памяти. Пенфилд и его коллеги провели сотни подобных операций, и влияние их на память всегда было довольно слабым. Ученые сразу же изложили эти необычные и тревожные факты в докладе, который должен был обсуждаться на встрече Американской неврологической ассоциации в Чикаго в 1954 году.

Вы спросите: а что на тот момент было известно о мозговых основах памяти? Автором ведущей теории того времени был знаменитый гарвардский психолог Карл Лэшли. Он провел серию экспериментов на крысах и попытался с их помощью понять, как организована в мозгу память. Сначала он давал крысам возможность запомнить лабиринт, а затем наносил животным систематические повреждения внешней оболочки мозга, или коры, чтобы понять, повреждение какой области приведет к наиболее серьезному ухудшению памяти. Оказалось, что место повреждения не имеет значения, зато выяснилось, что к дефициту памяти приводит повреждение достаточной площади коры. На основании этих результатов Лэшли сделал вывод: память не локализована в какой-то конкретной части мозга. Ее механизм настолько сложен, что занимается им большая расположенная в коре сеть, и только повреждение значительной части этой сети приводит к отказу системы. Эта общепринятая на тот момент позиция делала случаи явного отказа памяти у пациентов Пенфилда, свидетелями которых стала Милнер, еще более загадочными. Ведь они явно были связаны с удалением или повреждением конкретных областей.

В нескольких сотнях километров от клиники Пенфилда, в Хартфорде (штат Коннектикут) другой нейрохирург по имени Уильям Сковилл прочел отчет, опубликованный Пенфилдом и Милнер, и немедленно связался с доктором Пенфилдом. Среди пациентов Сковилла был молодой человек с эпилепсией. Болезнь была такой серьезной формы, что врач, с согласия родных пациента, сделал ему, как он выразился, «откровенно экспериментальную операцию»: удалил гиппокамп из обоих полушарий головного мозга, а не из одного. Эпилептических припадков действительно стало меньше, но уже когда пациент очнулся после операции, было ясно: у него, как у двух уже упомянутых пациентов Пенфилда наблюдается глубокая деградация памяти. В то время никто не мог этого знать, но пациенту Сковилла (известному по инициалам – Г. М.) суждено было стать самым знаменитым неврологическим пациентом в истории науки.

Не забывайте, это хирургическое вмешательство было проведено в самый разгар эпохи, когда нейрохирурги спокойно делали операции на мозге, включая фронтальную лоботомию, и проводили другие хирургические процедуры, которые приводили к повреждению части лобной и височной долей мозга. Таким образом тогда пытались лечить психиатрические болезни – например, шизофрению и биполярное расстройство. Такая практика называется психохирургией. Сегодня трудно понять тогдашнее мировоззрение, при котором считалось нормальным удалять у пациентов части мозга. Впрочем, предполагалось, что делается это для их же пользы.

Сковилл не только посетил собрание Американской неврологической ассоциации в Чикаго в 1954 году, но и представил там доклад, в котором описал случай с пациентом Г. М. Затем Сковиллл пригласил Бренду Милнер приехать к нему в Коннектикут и самолично изучить Г. М. Та с радостью ухватилась за эту возможность.

Бренда нередко говорила о себе, как о человеке «умеющем замечать». Ее наблюдения за Г. М. и за девятью другими пациентами Сковилла помогли открыть кое-что совершенно новое в наших представлениях о том, как работает в мозгу память. Пациента Г. М. оказалось проще всего тестировать и оценивать, поскольку большинство других больных Сковилла страдали от различных психиатрических расстройств, включая шизофрению и маниакальный психоз. Милнер обнаружила у Г. М. высокий интеллект, который даже немного улучшился после операции. Но при этом Г. М. забывал все события, которые происходили с ним. Он был не в состоянии запомнить никого из больничного персонала или из врачей, с которыми общался (включая и саму Бренду Милнер), не мог самостоятельно добраться до больничного туалета, не мог запомнить местоположение или адрес нового дома, куда его семья переехала после операции. Несмотря на абсолютную неспособность запомнить хоть что-то новое, он хорошо знал своих родителей, местоположение и планировку дома, в котором вырос, и помнил детство. Это означало, что проведенная операция снизила его способность формировать и «откладывать на хранение» новые воспоминания, но никак не повлияла на его общий интеллект. К примеру, пациенту по-прежнему нравилось разгадывать кроссворды. Только теперь он мог заниматься одним и тем же кроссвордом несколько раз. Кроме того, у Г. М. в целом сохранились воспоминания о событиях, которые происходили до операции.

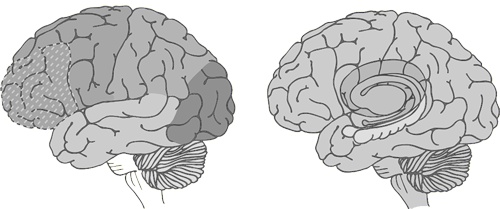

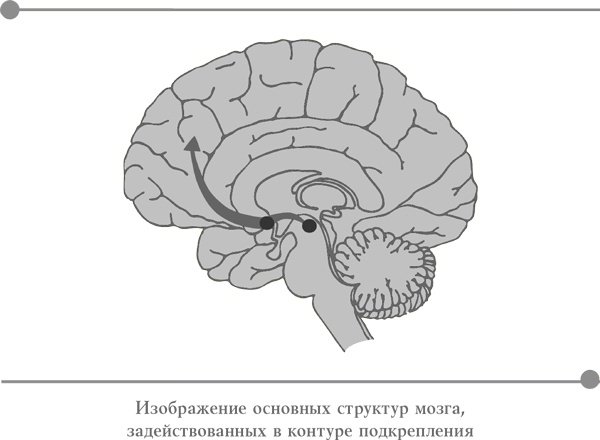

Так была наглядно продемонстрирована ошибочность теории Лэшли, ведь выяснилось, что в мозге есть конкретная область, которая отвечает за нашу способность формировать и хранить новые воспоминания. Что это за часть? В этом вопросе Сковилл и Милнер проявили разумную осторожность. Операция разрушила у пациента гиппокамп с обеих сторон, но при этом была также повреждена миндалевидная область (известная как мозжечковая миндалина), расположенная непосредственно перед гиппокампом. У Г. М. мозжечковая миндалина была разрушена почти полностью с обеих сторон. В целом ту область мозга, где располагается гиппокамп и мозжечковая миндалина, часто называют «медиальной височной долей». То есть это часть височной доли мозга (см. рис. 1), расположенная ближе к середине мозга (в анатомической терминологии такое расположение обозначается терминами «срединный» и «медиальный»). Однако, исследуя еще девятерых психиатрических пациентов с различными повреждениями срединной височной доли, ученые заметили: чем бóльшая часть гиппокампа повреждена с обеих сторон, тем серьезнее нарушения памяти. Это привело Сковилла и Милнер к выводу о том, что вероятной причиной нарушений памяти у Г. М. является обширное разрушение гиппокампа с обеих сторон. Но они не исключили, что потеря способности к запоминанию могла случиться из-за сочетания повреждения мозжечковой миндалины и гиппокампа.

Поразительная история пациента Г. М.

Пациент Г. М. – один из самых удивительных и подробно изученных неврологических пациентов в литературе. После Бренды Милнер с ним 47 лет, до самой его смерти в 2008 году, работала ее тогдашняя студентка, а ныне почетный профессор Массачусетского технологического института Сюзанна Коркин. Если вы хотите больше узнать о пациенте Г. М. и его истории, могу рекомендовать вам ее замечательную книгу на эту тему. Она называется «Постоянное настоящее время. Незабываемая жизнь больного амнезией Г. М.».

Но Бренда Милнер заметила еще кое-что. Описав подробно всю серьезность утраты пациентом повседневной памяти, она постаралась выяснить, существует ли что-нибудь, что Г. М. все же способен запомнить. Г. М. не мог формировать какие бы то ни было новые воспоминания о фактах (так называемая смысловая, или семантическая, память) или событиях (эпизодическая, или событийная, память). Обычно эти два вида памяти в совокупности называют «декларативной памятью», – это воспоминания, которые можно вызвать осознанно. Но Бренда установила, что на некоторые вещи у Г. М. была хорошая память. В частности, у пациента сохранилась способность осваивать новые двигательные или перцептивные навыки с той же скоростью, что и у нормальных людей. По настоянию Бренды Г. М. каждый день проделывал тесты, в ходе которых нужно было как можно точнее описывать свою фигуру, глядя при этом в зеркало. Результаты улучшались день ото дня, но пациент никогда не помнил, что уже занимался этим раньше. Так же Г. М. мог освоить перцептивные задания: ему показывали неопределенные очертания некоего изображения, затем более полный вариант, и так далее, пока изображение не проявлялось полностью. Г. М. мог узнавать, что изображено на картинке, с той же скоростью, что и нормальные люди. Это стало настоящим откровением в области изучения памяти. Открытие позволяло предположить, что в этих формах моторной и перцептивной памяти задействован не гиппокамп, а другие области мозга.

Итак, сотрудничество Сковилла и Милнер революционно изменило наши представления о памяти. Их работа помогла другим ученым понять, что срединная височная доля, в которую входит гиппокамп, обеспечивает нашу способность к формированию новых воспоминаний о фактах и событиях. Их исследования также показали, что воспоминания не хранятся в гиппокампе – ведь Г. М. сохранил свои воспоминания о детстве. Кроме того, другие формы памяти, в том числе перцептивная и моторная память, обеспечиваются не срединной височной долей, а различными отделами мозга вне ее.

Нельзя упускать из виду еще один важный аспект той первой статьи Сковилла и Милнер. Этот отчет послужил серьезным предостережением неврологическому сообществу: двустороннее удаление гиппокапа недопустимо! Из-за этого Г. М. разучился формировать новые воспоминания, стал инвалидом и остаток жизни провел на иждивении семьи. Злосчастная операция отняла у него возможность удерживать в голове любую информацию о том, что происходило с ним и в окружающем мире после хирургического вмешательства. Эпилептические припадки стали случаться с ним реже, но за это пациенту пришлось заплатить ужасную цену. Сковилл и Милнер позаботились о том, чтобы все неврологическое сообщество осознало и прочувствовало это.

Разные виды памяти

Та разновидность памяти, которую утратил Г. М. в результате повреждения отдельных участков мозга, называется «декларативной» памятью и относится к тем формам воспоминаний, которые можно вызвать сознательно. Существуют две основные категории декларативной памяти, которые обеспечиваются структурами срединной височной доли:

1. Эпизодическая память, или воспоминания о событиях жизни: рождественских праздниках в детстве или летних каникулах. Из таких «эпизодов» состоит уникальная личная история каждого человека.

2. Семантическая память включает всю фактическую информацию, которую мы усваиваем в течение жизни: названия стран, таблица умножения, телефонные номера и т. п.

Сегодня мы знаем, что существует немало и других видов памяти, которые не зависят от срединной височной доли мозга. Среди них:

1. Навыки/привычки. Это в основном двигательные воспоминания, которые позволяют нам научиться играть в теннис, попадать по бейсбольному мячу, водить машину или вставлять ключ в замок входной двери автоматически. Навыки обеспечиваются набором мозговых структур под названием «полосатое тело».

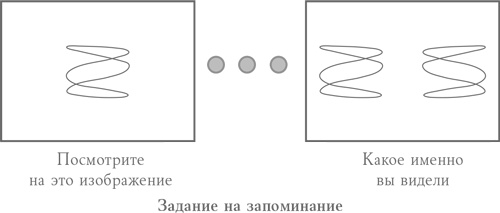

2. Прайминг. Этот термин описывает явление, при котором подверженность влиянию одного стимула способна определить ответ на другой стимул. К примеру, человеку дают незаконченный рисунок какого-то объекта, который тот не может распознать. Затем человеку показывают более подробный рисунок, на котором можно почти полностью увидеть объект. Тогда в следующий раз человек сможет узнать этот объект, даже если информации о нем на рисунке будет еще меньше. В прайминге задействованы многие отделы мозга.

3. Кратковременная память. Эта форма памяти помогает нам держать важную информацию в сознании, где с ней можно работать. Например, кратковременной памятью мы пользуемся в разговоре с банковским консультантом: он описывает различные варианты кредита под залог дома, а мы пытаемся решить, какой из них нам подходит. Способность держать все цифры и варианты в голове и манипулировать ими при принятии решения – это пример применения кратковременной памяти. Тот факт, что Г. М. мог поддерживать нормальный разговор (а значит, удерживать некоторое время в голове соответствующие темы), показывает, что его кратковременная память сохранилась.

Поиски своего места в истории с загадкой памяти

Сенсационный отчет Сковилла и Милнер в 1957 году буквально взорвал исследования природы памяти и вызвал лавину новых вопросов к нейробиологам. Вот вопросы, которые задавались чаще всего: 1) Какие конкретно структуры срединной височной доли критичны для декларативной памяти – только ли это гиппокамп или гиппокамп и мозжечковая миндалина вместе? и 2) Как зрительно представить изменения, которые происходят в нормальном мозге при формировании нового декларативного воспоминания? Поступая в магистратуру, я не знала, что ответ на первый вопрос станет темой моей магистерской диссертации. Ну а второй темой я через несколько лет стала заниматься, будучи доцентом Нью-Йоркского университета.

К тому моменту, когда я появилась в Университете Калифорнии в Сан-Диего, о важнейшей роли гиппокампа в обеспечении памяти было известно гораздо больше, чем прежде. Самые яростные дебаты в то время шли о том, только ли повреждение гиппокампа отвечало за потерю памяти у Г. М., как предполагали Сковилл и Милнер, или дело было все же в сочетанном повреждении гиппокампа и мозжечковой миндалины – другая версия, которую ученые не смогли исключить. Сравнительный анализ, который провел во время опытов на животных в 1978 году Морт Мишкин, указывал, что именно сочетание травмы гиппокампа и мозжечковой миндалины приводила к наиболее серьезному дефициту памяти. Тем не менее, в 1987 году, когда я поступила в магистратуру, ученые нашего университета Лари Сквайр и Старт Зола как раз получили доказательства того, что мозжечковая миндалина, скорее всего, не задействована в механизме памяти. Сквайр и Зола показали, что у животных разрушение гиппокампа с обеих сторон вызывает явный дефицит памяти, а разрушение только мозжечковой миндалины по обеим сторонам мозга никак на память не влияет. Затем они провели эксперимент, который оказался ключевым в данном вопросе. У животных с заранее удаленным с двух сторон гиппокампом они повредили мозжечковую миндалину – и увидели, что дополнительный ущерб мозгу не привел к усилению дефицита памяти, как предсказывалось. Вопрос теперь стоял так: если дополнительное ухудшение памяти не вызвано повреждением мозжечковой миндалины, то чем же оно вызвано? Повреждением какой мозговой структуры? Ответ удалось получить благодаря тщательному изучению различных вариантов поражения головного мозга. Специалист по нейроанатомии Дэвид Амарал изучил масштабы поражения мозга этих животных на тонких срезах мозговой ткани и заметил один факт, очевидный только нейроанатому: поражение захватывало не только гиппокамп и мозжечковую миндалину. Обширные зоны коры вокруг названных областей мозга у этих животных тоже были в разной степени повреждены. Можно было предположить, что точно так же обстояло дело и у Г. М. – ведь воздействие на мозг осуществлялось хирургическим путем. Так, может быть, ключом к разгадке были именно эти области коры вокруг гиппокампа и мозжечковой миндалины, которые никто никогда не рассматривал всерьез и которые прежде считались частью зрительного отдела мозга?

Именно в этот момент на сцене появилась я. Дэвид Амарал заведовал нейроанатомической лабораторией в Институте Солка в Сан-Диего, располагавшейся напротив нашего университета, и был ведущим специалистом по анатомической организации срединной височной доли мозга. Мне казалось очевидным, что нам необходимо лучше понять базовую структуру этой части мозга. И когда меня спросили, интересно ли мне этим заняться, я ухватилась за такую возможность. Я ощущала себя кем-то вроде Стэнли и Ливингстона от нейробиологии – ведь мне предстояло исследовать один из самых глухих и скрытых от глаз отделов мозга, куда мало кому до меня удавалось проникнуть.

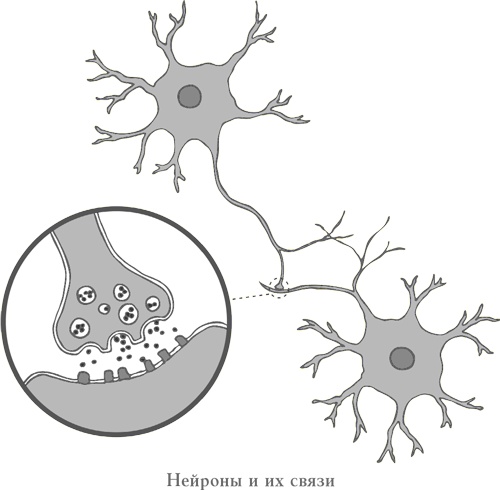

Вообще-то, поступая в 1987 году в магистратуру, я была уверена, что все части мозга уже давно и тщательно изучены и описаны. Однако, приступив к работе, я обнаружила: те области, которыми непосредственно занимаюсь я, умудрились каким-то образом избежать внимания ученых. Именно мне одной из первых пришлось тщательно изучать их. При этом я пользовалась теми же базовыми методиками, которые были в ходу у нейроанатомов с самого начала XX века: я делала очень тонкие срезы мозговой ткани, окрашивала их и рассматривала под микроскопом. Я брала тонкие срезы мозга из ключевых областей височной доли. А окрашивала я их при помощи химического вещества, которое помогало различить размеры и организацию тел нейронов и клеток глии, из которых состояли эти области коры (такая методика называется окраской по Нисслю). Я смотрела на образцы, пытаясь найти черты, которые позволили бы отличить одну область от другой. В других исследованиях я пыталась отследить, откуда эти области получают информацию и куда сами посылают сигналы.

За шесть лет я провела сотни часов в одиночестве в затемненной комнате, разглядывая образцы мозговой ткани под мощным микроскопом и пытаясь установить закономерности. В самые трудные дни, после многих часов у микроскопа, клетки, из которых состояли изучаемые области мозга, начинали плясать у меня перед глазами, как чудесные произведения абстрактного искусства. Это была тяжелая скрупулезная работа. Пытаясь заполнить тишину, я часто слушала за работой классическую музыку. Больше всего я любила сидеть за микроскопом по утрам в субботу. Склонившись в темноте над очередным срезом мозговой ткани, я слушала радиопередачу под названием «Приключения в мире хорошей музыки с Карлом Хаасом» – чудесную программу, из которой я узнавала обо всем на свете: и как Страдивари делал свои знаменитые скрипки, и о тонкостях скрипичных пассажей в симфониях Мендельсона. После передачи Карла начиналась программа, где передавали полные записи оперных спектаклей. Учитывая, сколько тысяч часов в годы магистратуры я провела за прослушиванием этих программ, мне, наверное, полагалась бы дополнительная ученая степень ценителя классической музыки. Все эти долгие часы у микроскопа я ни с кем не общалась, но у меня, по крайней мере, была музыка.

Что же я узнала в результате проделанной работы? Оказалось, что области коры, которые я исследовала (они известны как околоносовая и парагиппокампальная кора и находятся в срединной височной доле), не только обеспечивают активный поток входных сигналов в гиппокамп через его главную входную структуру, известную как энторинальная кора. Мои исследования также показали, что эти области коры представляют собой крупный мозговой «интерфейс», или «портал» – он получает сигналы от большого числа областей мозга, обеспечивающих всевозможные сенсорные функции. Получает он сигналы и от других «высокоуровневых» областей мозга, участвующих в обеспечении внимания и познания. Я установила, что эти области – не просто часть зрительной коры, как считалось раньше, а высокоуровневый информационный центр мозга. Пользуясь относительно «старомодными» исследовательскими подходами, я сумела получить новую информацию о том, почему эти области могут оказаться такими важными для памяти. Все дело – в

их связях.

Но описания связей конкретной области мозга недостаточно, чтобы определить ее функции. Я продолжала работу, пытаясь показать: поражение мозга, локализованное в этих областях коры, вызывает у животных серьезнейшие нарушения памяти, сравнимые по масштабам с нарушениями у Г. М. Это было поистине шокирующее открытие. Дело в том, что до того момента все внимание ученых, занимавшихся исследованием памяти, было сосредоточено на гиппокампе и мозжечковой миндалине. Новые же исследования показали, что нейробиология с самого начала игнорировала «ключевого игрока» – области коры, окружающие гиппокамп и мозжечковую миндалину. Стало также ясно, что этого недостаточно. Тот факт, что отдельные области коры играют важную роль в обеспечении памяти, не означал, что Лэшли был прав. Этот ученый предполагал, что память возникает в результате сложного взаимодействия областей коры, разбросанных по всему мозгу, но ни одна из этих областей не может в одиночку поддерживать память. Мои же результаты показали: можно определить, какие взаимосвязанные области способны формировать новые долговременные воспоминания – это гиппокамп и непосредственно прилегающие к нему области коры. Хотя Лэшли ошибался в локализации областей мозга, отвечающих за формирование новых воспоминаний, его идея о крупной сети из многих областей мозга оказалась пророческой. Оказалось, что долговременные воспоминания могут храниться в тех же корковых сетях, где происходит первичная обработка поступающей информации.

Мои исследования в годы магистратуры помогли распознать две «новые» области мозга и показали, насколько они важны для обеспечения долговременной памяти. Кроме того, благодаря моим результатам обнаружилась еще одна область мозга, расположенная между околоносовой и парагиппокампальной областями коры и гиппокампом. Эта область известна как энторинальная кора. Исследования показывают, что она также играет значительную роль в «системе» областей мозга, необходимых для декларативной памяти. В самом деле, недавно Нобелевскую премию по медицине получили двое коллег из Норвегии: они сумели охарактеризовать основную функцию энторинальной коры в обработке пространственной информации.

Наша университетская исследовательская команда (и я в том числе) предположила, что серьезное нарушение функции памяти у пациента Г. М. должно объясняться повреждением как гиппокампа, так и

окружающих его корковых областей. И точно, стоило мне завершить исследование и написать диссертацию, как появился снимок мозга Г. М. – это впервые позволило ученым увидеть своими глазами истинные масштабы поражения его мозга. Историческое МРТ-исследование (метод, позволяющий увидеть структуру живого мозга и визуально различить белое вещество – аксоны от серого вещества – клеток) подтвердило, что у Г. М. действительно поражены не только гиппокамп и мозжечковая миндалина, но и окружающие их корковые области. Это сканирование подтвердило все результаты работы, что я проделала для диссертации. Кстати, та диссертация принесла мне не только ученую степень доктора наук, но и престижную премию Линдсли, которую Общество нейробиологии присуждает за лучшую докторскую диссертацию в области бихевиоральной нейробиологии.

В жизни я никогда не встречалась с пациентом Г. М. Но я очень много думала о его мозге и о том, что он способен и не способен запоминать. Поэтому мне часто казалось, что я хорошо его

знаю. Никогда не забуду, как открыла утром 4 декабря 2008 года

The New York Times и увидела на первой полосе его некролог. Я впервые увидела настоящее имя человека, которого изучала в течение двадцати лет как Г. М., и это потрясло меня. Генри Молисон. Вероятно, это имя много лет было самым охраняемым секретом нейробиологии: его открыли только после смерти пациента. Ощущение было такое, будто в день смерти близкого друга я узнала что-то очень личное о нем. Тогда, 4 декабря 2008 года, я читала большую лекцию на тему памяти. Я поделилась печальной новостью с аудиторией и даже, кажется, немного расчувствовалась. Должно быть, я показалась слушателям странной, но ничего не могла с собой поделать. Генри Молисон, пациент Г. М., пожертвовал многим в жизни ради того, чтобы мы лучше поняли механизм памяти. За много лет, прошедших с момента операции, он не запомнил ни одного Рождества и дня рождения, у него не могло быть глубоких отношений, он не в состоянии был строить планы на будущее. В день операции он утратил драгоценнейший дар, но его несчастье странным образом обогатило наши представления о мозге и памяти. Я всегда буду помнить его жертву.

МРТ

МРТ (магнитно-резонансная томография) – мощный и широко применяемый инструмент сканирования мозга. При помощи сильных магнитных полей и радиоволн он формирует изображения органов тела, включая и мозг. Этот прием называется «структурной» визуализацией. Он широко используется для того, чтобы иметь наглядное представление о макроструктуре мозга, включая границу между так называемым серым веществом (телами клеток) и белым веществом (аксональными связями) мозга.

Движемся дальше. Изучение памяти в Национальном институте здоровья и создание собственной лаборатории

В Университете Калифорнии в Сан-Диего я шесть лет изучала нейроанатомию и поведенческие подходы к исследованию связей между ключевыми областями мозга в медиальной височной доле. Изучала я и результаты поражения этих областей. Безусловно, мои исследования были очень важными. Но все же это было далеко не то же самое, что наблюдать своими глазами процессы, происходившие в мозгу при формировании новых воспоминаний. Именно этим мне хотелось заниматься дальше: освоить новые подходы и фиксировать схемы электрической активности клеток мозга животных в тот момент, когда они выполняют задания на запоминание. Мне хотелось смотреть на клетки и видеть, что происходит в гиппокампе, когда животное узнает или осваивает что-то новое. Для этого я устроилась работать научным сотрудником в лабораторию Роберта Дезимона в Национальном институте здоровья.

Эта лаборатория входила в состав более крупной лаборатории Морта Мишкина, того самого нейробиолога, который опубликовал в свое время данные о результатах поражения гиппокампа и мозжечковой миндалины у обезьян и о котором я впервые услышала во Франции. Работая в Национальном институте здоровья следующие четыре с половиной года, я училась регистрировать активность отдельных клеток мозга животных и небольших групп таких клеток в процессе выполнения заданий на запоминание. Такой подход называется поведенческой нейропсихологией. Это мощный инструмент, поскольку вы можете наблюдать, как электрическая активность мозга соотносится с поведением животного. Кроме того, он позволяет вам понять, как конкретные клетки мозга отзываются на то или иное поведенческое задание. Согласитесь, это совсем не то, что изучать последствия повреждения мозга, как в случае с Г. М. Конечно, изучение травм и их последствий иногда переворачивает наши представления о функциях мозга, но такие исследования просто по природе своей могут быть только косвенными. Вы изучаете отсутствие некой функции, которая существовала до травмы. В поведенческой нейропсихологии, наоборот, вы начинаете понимать, как нормальный мозг обычно реагирует на некое задание.

Важно отметить, что в мозге нет болевых рецепторов. То есть микроэлектроды, которые мы используем для записи сигналов, не вызывают у подопытных животных боли. Зато они позволяют нам регистрировать короткие всплески электрической активности (так называемые потенциалы действия, или пиковые потенциалы), которые возникают, когда животное усваивает или вспоминает нечто новое. Я занималась в основном тем, что учила животных играть в видеоигры с обучением и запоминанием, а затем записывала активность отдельных клеток. Я пыталась разобраться, как мозг сообщает о разных аспектах задачи и что происходит с рисунком активности мозга, когда он что-то вспоминает или забывает. Я сосредоточилась на одной из областей коры мозга в срединной височной доле – энторинальной коре – и описывала схемы нейронной деятельности в этой области мозга при выполнении животными заданий на запоминание. Это исследование было единственным в своем роде: никто больше не изучал таким образом энториальную кору. Но я понимала: многое в отношении свойств других важных областей срединной височной доли еще остается неисследованным. Именно этим я хотела заняться в собственной лаборатории.

Четыре года, проведенные в Национальном институте здоровья, были очень ценными и интенсивными, ведь именно тогда я всесторонне освоила поведенческую нейрофизиологию. Основав в 1998 году собственную нейробиологическую лабораторию, я в полной мере воспользовалась приобретенными навыками. С появлением этой лаборатории в моей научной карьере началось самое интересное. К тому моменту я уже десять лет занималась исследованием памяти. Я испытывала невероятное воз.буждение от того, что могла теперь разработать собственную исследовательскую программу и разобраться, что же происходит в гиппокампе при формировании новых воспоминаний. Мое желание узнать это зародилось при первом знакомстве с описанием пациента Г. М. Он был способен оценивать окружающее в настоящий момент, но, в отличие от всех нас, не мог удерживать эту информацию дольше, чем его внимание было на ней сосредоточено. Мы теперь знали, что способность удерживать информацию в памяти обеспечивается гиппокампом и окружающими его корковыми областями. Но мы совершенно не представляли, что делают эти клетки для формирования нового воспоминания. Именно этим вопросом я хотела заняться в своей лаборатории.

Первое, что мне нужно было решить в качестве главы лаборатории: какого рода информацию будут запоминать подопытные животные. Требовалось нечто относительно простое, то, что животные могли делать без труда. Но эти задания должны были стать непосильными для животных с поврежденным гиппокампом и окружающих его структурами. Я выбрала следующее задание: животное должно было соотносить определенные визуальные подсказки (к примеру, изображение собаки, дома или дерева) с определенными целями вверху, внизу, слева или справа на компьютерном мониторе. За это ему доставалось вознаграждение. Эта форма памяти, известная как ассоциативная память, представляет собой разновидность декларативной памяти (то есть эта информация может быть осознанно заучена и осознанно же вызвана в памяти). Существовали также надежные свидетельства, что поражение гиппокампа и/или окружающих его структур мозга нарушает способность к усвоению подобных ассоциаций «рисунок – мишень».

Я начала учить животных усваивать ежедневно по несколько новых ассоциаций. Когда они хорошо овладели этим навыком, я ввела в их мозг тонкие электроды, чтобы записывать электрическую активность в процессе обучения.

Наконец-то! Мне предстояло заглянуть в мозг и увидеть, что происходит в гиппокампе при усвоении новой информации.

Почему никто раньше не делал подобных опытов? Одна из причин – в том, что научить животных усваивать новые ассоциации очень трудно. Но оказалось, что я выбрала удачную задачу: животные были в состоянии усваивать за один сеанс по несколько новых ассоциаций. Именно в этом мы нуждались, чтобы начать поиск механизма, который «регистрирует» новые ассоциации в гиппокампе.

Регистрация активности отдельных клеток мозга напоминает рыбалку. Для начала вы устраиваетесь в подходящей части водоема (или мозга), где обитает крупная рыба (или клетки мозга), а затем ждете. Я записывала электрическую активность при помощи очень тонкого микроэлектрода, который на пути к гиппокампу проходил мимо сотен или даже тысяч клеток в других отделах мозга. При прохождении электрода я записывала показатели активности клеток. Их реакция регистрировалась в виде слабых щелчков, напоминавших шорохи эфира при настройке радиоприемника. Моей целью было узнать, связана ли схема срабатываний конкретной клетки мозга с тем, что животное усвоило новую ассоциацию между картинкой и мишенью. Но у меня не было гарантий. Бывали дни, когда с помощью нашего электрода я выслушивала множество клеток, но все они практически ничего не делали. Они издавали только «белый шум» без всякого ритма и системы. Однако в другие дни мне везло, и удавалось поймать отличную крупную рыбу в виде клетки, которая вела себя интересно. К примеру, эта клетка срабатывала только при показе определенной картинки. Или же она «щелкала» раз за разом во время интервала между показом картинки и обращением животного к одной из мишеней.

Я продолжала «ловить рыбу» в гиппокампе в надежде найти что-то интересное, и через несколько месяцев работы наконец-то начала проявляться некая система. Я заметила: в начале испытания, когда животное еще не запоминало никаких ассоциаций, клетка, активность которой мы регистрировали, почти не срабатывала или срабатывала редко. Но затем эта клетка усиливала активность и ближе к концу испытания, когда ассоциации успевали закрепиться в памяти, срабатывала гораздо чаще. Сразу я не обратила внимания на эту особенность, но когда мы дополнительно проанализировали полученные данные, закономерность стала очевидной.

Действительно, эти клетки почти или совсем не реагировали на задание в начале обучающего сеанса (когда ассоциации еще не сформировались). Но по мере того, как животное усваивало очередную ассоциацию, определенные клетки резко увеличивали активность – они удваивали или даже утраивали первоначальную частоту. Причем увеличение частоты происходило при усвоении только определенных ассоциаций. Это позволяло предположить, что в гиппокампе есть группы клеток, которые своей повышенной активностью сигнализируют об усвоении новых ассоциаций. Во время эксперимента я прислушивалась к щелканью прибора и слышала в этих звуках рождение нового воспоминания! Никто никогда не описывал обучение в гиппокампе таким образом. Мы наблюдали, как клетки гиппокампа кодируют новые, только что усвоенные ассоциации. А поскольку мы знали, что повреждение этой области мозга снижает способность к созданию ассоциаций, можно было предположить: такая схема активности мозга – основа процесса усвоения новых ассоциаций.

Полученные результаты были важны не только для меня и моих коллег-исследователей, но и для нейробиологии в целом. Наш эксперимент стал одной из первых демонстраций пластичности мозга. Эту пластичность мы наблюдали в реальном времени, и она была непосредственно связана с изменением поведения – в данном случае с усвоением новых ассоциаций. Профессор Даймонд в свое время показала, что мозг в среднем содержит больше синапсов, если крысу выращивают в обогащенной среде. Но в тех исследованиях не регистрировалось поведение в ходе обучения и формирования воспоминаний. Априори считалось, что если мозг увеличивается, то это хорошо для поведения и успеха. Если мы сумеем разобраться в этих функциях мозга, то тогда, наверное, сможем в перспективе искусственно воспроизвести эти функции. Подобное может понадобиться, если мозг сам не справится с задачей из-за неврологических проблем. Иными словами, наши результаты показали, как работают клетки нормального гиппокампа при формировании новых воспоминаний. Очень важно, что

эти результаты стали первыми шагами к разработке методов лечения дефицита ассоциативной или событийной памяти. Этот дефицит возникает при болезни Альцгеймера, травмах мозга и естественном старении. Прежде, чем исправлять то, что выходит из строя при этих неврологических заболеваниях, мы должны понять, как нормальный мозг формирует новые воспоминания.

Факты в копилку

• Части височной доли, включая гиппокамп, энторинальную, околоносовую и парагиппокампальную кору (по одной в каждом полушарии) очень важны для декларативной памяти.

• Декларативная память – фундаментальная форма памяти. Она называется так потому, что ее можно сознательно объявить (продекларировать). В декларативную память входит жизненный опыт (событийная память) и знание фактов (смысловая память).

• Чтобы сформировалось и отложилось новое декларативное воспоминание, ключевые области височной доли должны работать. Эти области необходимы также в случаях, когда новое воспоминание повторяется и, возможно, связывается с другой информацией. Так оно постепенно превращается в долговременное воспоминание.

• Когда работа проделана и долговременное воспоминание сформировано, необходимость в этих областях височной доли пропадает. Считается, что после этого воспоминание хранится в сложных нейронных сетях в коре мозга.

• Если гиппокамп человека будет поврежден во взрослом состоянии, другие области мозга не смогут взять на себя его функции. Никакая пластичность не поможет при утрате этих областей мозга.

• Сегодня нам известно, что клетки гиппокампа могут сигнализировать о формировании новых ассоциативных воспоминаний: в ответ на усвоение конкретных ассоциаций клетки изменяют частоту своего срабатывания. Когда вы запоминаете имя нового знакомого, группа клеток в вашем гиппокампе начинает бешено сигналить – так она реагирует на новую усвоенную ассоциацию «имя – лицо».

3. Загадка памяти

Воспоминания – это не только нейроны

Это случилось в среду. В Нью-Йорке начинался чудесный ясный день. К тому моменту я уже довольно давно работала в Нью-Йоркском университете и в то утро с нетерпением ждала возможности почитать свою любимую гастрономическую рубрику

The New York Times – она выходила как раз по средам. Статья, посвященная всемирно известному повару Томасу Келлеру, сразу заинтересовала меня. Когда-то с родителями мне приходилось бывать в обоих пятизвездочных ресторанах Келлера – и в The French Laundry в Йонтвилле (штат Калифорния) в долине Напа, и в не менее поразительном Per Se с видом на Центральный парк в Нью-Йорке. Я ожидала увидеть забавный текст о каком-нибудь фирменном масле или редких лесных грибах, но с удивлением обнаружила, что статья – о том, как знаменитый шеф уже в зрелом возрасте восстановил отношения с отцом, который оставил семью, когда самому Келлеру было пять лет.

После этого Келлер встречался с отцом лишь изредка, и только когда повару перевалило за сорок, отец и сын познакомились по-настоящему. Им так понравилось общаться, что через некоторое время Келлер-старший переехал в Йонтвилль поближе к сыну. Оба они радовались новым отношениям, ели, пили и в полной мере наслаждались жизнью. Без сомнения, чудесная еда и великолепные пейзажи долины Напа делали их воссоединение еще более счастливым. Однако после автокатастрофы у отца Келлера парализовало ноги. Он оказался прикован к инвалидной коляске и нуждался теперь в постоянной заботе и присмотре. Келлер использовал все возможности, чтобы помочь отцу поправиться и начать новую жизнь в инвалидном кресле. Благодаря заботе сына старшему Келлеру удавалось сохранить часть своей прежней жизнерадостности еще на год. А потом он умер.

Статья получилась трогательная. Я ощущала боль, которую испытал Келлер, потеряв недавно обретенного отца.

Но сильнее всего на меня подействовали его слова, которыми завершалась статья: «В конце концов, когда мы задумываемся о том, что имеем, оказывается, что это воспоминания». Тут я заплакала.

Я плакала не только потому, что история была трагической, просто она заставила меня понять нечто важное о себе самой. Больше шестнадцати лет я изучала механику памяти и ни разу не задумалась всерьез, что воспоминания значат для меня лично. Да, я много размышляла о пациенте Г. М., о том, чего он лишился вместе с височными долями мозга. Но я не потратила и минуты на то, чтобы понять, насколько драгоценны для меня мои собственные воспоминания. Какие они? Все, что мгновенно промелькнуло перед глазами, касалось учебы, работы в лаборатории, защиты диссертаций, премий и грантов. Я вдруг поняла, что все мои недавние воспоминания – только о науке.

Но ведь у меня было детство в Калифорнии с родителями и братом. Стоило сосредоточиться, и в голове начали разворачиваться образы прошлого. Томас Келлер был прав: наши воспоминания – самое ценное, что у нас есть!

Потеря памяти дома

Травмы мозга, которые приводят к амнезии, встречаются относительно редко. Но поражение этих же областей наблюдается у пациентов, страдающих старческой деменцией и болезнью Альцгеймера. В январе, через несколько месяцев после той статьи про Томаса Келлера, мне позвонила мама. Она сказала, что папа плохо себя чувствует: он пожаловался, что не может вспомнить, как добраться до магазинчика, в котором уже тридцать лет покупает кофе. Внезапно папина память просто испарилась.

Я не невролог, но сразу поняла, что папины симптомы – не просто забывчивость, которая приходит с возрастом, когда центры памяти в мозгу постепенно начинают деградировать. Через своих стэнфордских коллег я записала отца на прием к блестящему неврологу и полетела к родителям, чтобы вместе с ними пойти на прием. Там моему отцу был поставлен диагноз «общая деменция».

Не могу передать, насколько беспомощной я себя почувствовала. Я, специалист по отделам мозга, отвечающим за память, ничего, ровным счетом ничего не могла сделать, чтобы помочь отцу. Какой прок от моего образования и научной работы, если я не в состоянии спасти папу? Это было ужасно.

Я решила, что даже если не смогу «вылечить» отцу память, все же найду способ помочь ему. По ходу дела я заодно помогла маме, да и себе тоже.

Незадолго до того злосчастного января я (примерно как Томас Келлер) стала пытаться улучшить и обогатить свои отношения с родителями. Мы никогда особенно не ссорились, но и близости между нами не было. Много лет я разговаривала с родителями только по телефону, раз в несколько месяцев. Мы просто привыкли к редкому общению. Я была слишком занята, пытаясь осуществить свою мечту и получить пожизненный пост профессора нейробиологии. А родители, мне кажется, просто считали нормальным, что с ними редко общается дочь, уверенно восходящая по карьерной лестнице (что, собственно, от нее и ожидалось).

Но, перешагнув сорокалетний рубеж, я решила, что хочу сблизиться с ними. И начала с того, что взяла за правило звонить родителям каждую неделю. Эту перемену они оба приняли с радостью. Так что и до, и после того, как у папы появились проблемы с памятью, я регулярно с ним разговаривала. После постановки диагноза папа остался папой: приятным и остроумным собеседником, который по-прежнему спрашивал меня, не видела ли я каких-то хороших бродвейских постановок, и слушал мои впечатления о новых нью-йоркских ресторанах. Он просто не мог вспомнить, что ел сегодня на обед и кто из родных на прошлой неделе приезжал в гости.

Но пути памяти неисповедимы. В один прекрасный момент, уже после папиного диагноза, я решила изменить еще одну нашу семейную «традицию». В моей японско-американской семье все и всегда были очень дружелюбны и безукоризненно вежливы друг к другу, но вот эмоции проявлять у нас было не принято. Наша семья напоминала японско-американский вариант «Аббатства Даунтон» – только без акцента, слуг и имения.

Несомненно, мама и папа всегда любили и любят нас с братом, но мы никогда не говорили: «Я тебя люблю». Культура моей семьи этого просто не предполагала. Когда мы узнали, что у папы слабоумие, я поняла, что мне хочется говорить эти слова обоим родителям. Мне хотелось (а может, это было необходимо), чтобы они знали: я действительно люблю их.

Но тут возникла проблема: я поняла, что нельзя просто начать говорить им: «Люблю!» – без всякого объяснения.

И решила, что мне придется спросить у них разрешения.

Затем я подумала: нет, погодите-ка! Я взрослая женщина, неужели мне нужно спрашивать у собственных родителей разрешения говорить им о своей любви?! Нелепость какая-то, неловкая и неудобная ситуация. Но затем я поняла, что дело не в неловкости, а в страхе: я просто боялась, что они скажут «нет». Ведь если это произойдет, я буду чувствовать себя ужасно.

С другой стороны, у меня не было другого способа выяснить, как они отнесутся к моей идее: можно было только спросить об этом. И вот одним воскресным вечером, прежде чем поднять трубку и набрать номер родителей, я долго собиралась с силами. Предполагался не обычный воскресный звонок, а звонок с «Большим вопросом». Обычно когда я звонила родителям, то сначала я разговаривала с мамой, рассказывая ей все свои новости за неделю, а затем она передавала трубку папе, и разговор практически повторялся. Набирая номер, я уже боялась, что струшу и не задам свой вопрос, поэтому я решила вести разговор в как можно более легкомысленном тоне. Я собиралась изложить свою просьбу легко, как любую другую, вроде как: «Эй, мам, что если я буду звонить по понедельникам вместо воскресений?» Именно такую стратегию разговора я выбрала. Ну не говорить же: «Эй, мам, что если мы попробуем одним махом отменить тысячи лет глубоко въевшейся японской культуры и начнем говорить друг другу “Я тебя люблю”?»

Первая часть разговора была такой же, как в любое другое воскресенье. Я спросила маму, как прошла неделя, и рассказала о своих делах. Говорила я особенно возбужденно и жизнерадостно, и где-то в середине разговора произнесла, как будто бросаясь в прорубь:

– Послушай, мам, мне тут пришло в голову, что мы никогда не говорим: «Я тебя люблю» во время телефонных разговоров. Как думаешь, может, нам начать делать это?

Повисла пауза.

По-настоящему долгая пауза.

Я затаила дыхание. Но мама наконец ответила:

– По-моему, отличная идея!

Я судорожно вдохнула и облегченно выдохнула.

Продолжая в том же легкомысленном тоне, я бодро отозвалась:

– Это великолепно!

Мы закончили разговор о том, чем занимались на неделе, и я почувствовала, как в наших голосах нарастает напряжение. Мы были похожи на двух диких кошек, которые осторожно ходят по кругу, не выпуская друг друга из вида. Но почему напряжение? Потому что обе мы понимали: одно дело

согласиться сказать «Я тебя люблю», и совсем другое – действительно впервые

сказать друг другу «Я тебя люблю».

Но это была моя идея, так что я взяла быка за рога и решительно произнесла:

– О’кеееей! (Иными словами, готовься, мамочка!)

– Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! – произнесла я каким-то мультяшным голосом, пытаясь скрыть неловкость.

Она ответила:

– Я ТОЖЕ ТЕБЯ ЛЮБЛЮ! – точно таким же неестественным голосом.

Не буду лгать, это было очень трудно и неловко, но мы это сделали! Слава богу, главное было позади!

Я знала: если мама согласится, то папа согласится тоже. Во время разговора в тот же вечер я спросила разрешении, он сказал «да» и мы озвучили друг другу свои неловкие признания. Исторический вечер «Большого вопроса» завершился.

Закончив разговор, я должна была ощутить гордость и счастье. Так оно и было, но, положив трубку, я первым делом разрыдалась: уж очень нелегко все это далось мне. В тот вечер я впервые в зрелом возрасте сказала родителям о своей любви, и они ответили мне тем же. Тем самым мы навсегда изменили культуру своей семьи. Это было очень трогательно, и мои слезы в основном были слезами радости.

Через неделю я с облегчением заметила, что взаимное признание в любви далось нам с мамой куда легче, чем в первый раз.

Затем наступила папина очередь. Я вдруг подумала, что он может и не вспомнить наш разговор недельной давности, и была готова напомнить ему о договоренности.

Но папа удивил меня.

В тот вечер, и теперь каждое воскресенье во время нашего традиционного телефонного разговора папа первым признается мне в любви. Он запомнил.

Вы должны понять: ведь иногда он не в состоянии вспомнить, приезжала ли я погостить на Рождество или на День Благодарения. Но он никогда не забывает сказать: «Я тебя люблю» в конце телефонного разговора.

Как нейробиолог, я сразу же поняла, почему так случилось. Это прекрасный пример того, как эмоции могут возобладать над памятью. Любовь и гордость, которые отец ощутил неделей раньше, когда его дочь попросила разрешения признаваться ему в любви, – эти эмоции в тот вечер победили слабоумие и позволили ему сформировать новое долговременное воспоминание. Оно не померкло до сих пор. Когда события или информация возбуждают в нас сильные чувства, активируется мозжечковая миндалина. Сегодня мы знаем, что этот отдел мозга необходим для обработки эмоций, он же участвует в обработке воспоминаний в гиппокампе. Это доказывает, насколько сильно на самом деле взаимосвязаны эмоции и познание, или чувства и обучение.

В тот вечер мой отец сумел сформировать у себя новое долговременное воспоминание и победить слабоумие. Да и в моем мозгу память о том телефонном звонке запечатлелась на всю оставшуюся жизнь – можете быть уверены.

Что делает событие или факт запоминающимся?

То, что мой отец не забывает говорить: «Я люблю тебя» в завершение нашего телефонного разговора, – пример того, как эмоциональный резонанс может усилить воспоминания. Но эмоциональный резонанс, подталкивающий к действию мозжечковую миндалину, – не единственное, что способно простимулировать память. Мое предложение, помимо прочего, было совершенно новым и неожиданным для него (он никогда не слышал от меня ничего подобного), а новизна – еще один ключевой фактор, способный усилить память. От природы наш мозг «настроен» на новизну. Это вопрос безопасности, потому что любые изменения в окружающей обстановке могут угрожать жизни, и нужно очень внимательно следить, не появилось ли в окрестностях чего-нибудь нового. В плане потенциалов действия мозг сильнее всего реагирует на новые раздражители. Поэтому, например, незнакомое лицо вызывает у нас куда более мощный отклик, чем лицо коллеги по работе, которого мы видим каждый день. Кроме того, новая информация легче запоминается.

Но существует еще несколько важных факторов улучшения памяти. Их воздействие на папу я наблюдаю всякий раз, когда открывается футбольный и бейсбольный сезон. Ведь обычно он может рассказать мне, какой футбольный или бейсбольный матч смотрел – особенно если игра выдалась интересной. Так, он сообщил мне, что получил огромное удовольствие, наблюдая, как его любимые «Гиганты Сан-Франциско» выиграли этап первенства США 2014 года и победили команду из Канзас-Сити (я этого не знала и не поленилась проверить!). Он говорил, что матч вышел очень напряженным, и «Гиганты» выиграли в седьмом гейме. Согласитесь, для человека, страдающего деменцией, он совсем неплохо все запомнил! Я объясняю это чудо тем, что папа

обожает бейсбол и особенно «Гигантов». За годы у него накопилось множество воспоминаний и ассоциаций, связанных с игрой «Гигантов», – это серьезно облегчает ему запоминание фактов про первенство и все связанные с этим подробности. Уже имеющиеся ассоциации с «Гигантами» обеспечили ему «каркас» для запоминания этого нового (но связанного с прежними) факта: «Гиганты» выиграли первенство США в 2014 году! Мы и раньше знали, что одна из основных функций гиппокампа – помогать устанавливать связи, или ассоциации, между независимыми прежде фактами в памяти. Основная «ассоциативная сеть» хранится в коре мозга. Но когда гиппокамп может привязать новый факт (к примеру, победу «Гигантов» на Первенстве) к существующей уже обширной сети информации про «Гигантов» и бейсбол, мозгу намного проще усвоить и запомнить этот факт. Отчасти именно это позволяет моему папе оставаться собой, хотя его способность формировать новые воспоминания заметно ослабла. У него по-прежнему есть выстроенные в течение жизни прочные информационные сети о вещах, которые он любит, о которых думает и беспокоится: это его семья, гастрономия, Бродвей, бейсбол, футбол и многое другое. Я благодарна судьбе за то, что это свойство памяти позволяет папе сохранять связь с тем, что он больше всего любит.

Что такое деменция и болезнь Альцгеймера

Как связаны деменция и болезнь Альцгеймера? Деменция – это общий термин, описывающий набор симптомов. Они достаточно серьезны и сказываются на повседневной жизни человека. В большинстве случаев это ухудшение памяти, способности к планированию и принятию решений, а также других мыслительных навыков. Термин «деменция» не описывает какую-то конкретную болезнь. Самая распространенная форма деменции – болезнь Альцгеймера. По статистике, от 60 до 80 % людей с признаками деменции страдают болезнью Альцгеймера. Самые распространенные симптомы этой болезни – трудности при вспоминании имен и недавних событий. Специалисты связывают это заболевание с отложением фрагментов белковых молекул (так называемых бета-амилоидов, образующих амилоидные бляшки) и скрученных нитей другого белка (так называемого тау-белка, образующего нейрофибриллярные клубки). На поздних стадиях болезни эти бляшки и клубки обнаруживаются по всему мозгу. Дополнительную информацию о болезни Альцгеймера можно найти на сайте Альцгеймеровской ассоциации:

www.Alz.org.

Замужем за наукой

Да, я пыталась укрепить свои отношения с родными, но главное место в моей жизни по-прежнему занимала работа. И все же я вдруг почувствовала, как драгоценны человеческие воспоминания, и поняла, как мало их у меня. Поймите меня правильно. У меня было много прекрасных коллег, «друзей по работе». С годами у меня установились с ними прочные рабочие отношения. Многие ценили меня как сотрудника, считали энергичной и продуктивной, но мало для кого я была дорогой подругой. Не говоря уже о том, что я была одинока, без пары. Действительно ли наука заменяла мне семью?

Я не была уникальна в своей сосредоточенности на работе вообще и на успехе в науке в частности. Еще студенткой я твердо решила стать нейробиологом и преподавателем, как профессор Мариан Даймонд. Однако я не учла, что Мариан могла служить объектом для подражания не только в науке. Она была прекрасным примером того, как можно организовать сбалансированную жизнь, где кроме руководства лабораторией и преподавательской деятельности оставалось большое место для мужа (тоже ученого), детей и интересного времяпрепровождения – например, еженедельной игры в теннис со студентами. Но я почему-то не чувствовала нужды копировать это свойство ее личности, а сосредоточилась исключительно на ее страсти к исследованиям и профессиональном успехе.

Моя сосредоточенность на работе стала еще больше, когда после защиты докторской диссертации я начала работать в Национальном институте здоровья. Каждый день, почти без выходных, я 40 минут добиралась от своей квартиры в вашингтонском районе Адамс-Морган до маленького кабинета в подвале 47 корпуса Национального института здоровья в Бетезде (штат Мэриленд), чтобы работать, работать и работать. Конечно, я общалась с большой группой таких же постдоков (теми, кто недавно получил докторскую степень) в лаборатории и даже встречалась с двумя коллегами (в разное время). Тогда я на собственном опыте убедилась, что лучше не заводить романов на работе. Впрочем, для меня эти встречи были всего лишь случайными отклонениями от основного жизненного маршрута. После Франсуа у меня ни с кем не было серьезных отношений.

Я тогда разработала теорию о себе и пыталась с ее помощью анализировать свою жизнь. Я была убеждена, что себя следует оценивать исключительно по количеству опубликованных статей, полученных грантов и премий. Тогда это казалось очень разумным – ведь именно в этой области жизни я получила больше всего внимания и признания. Кроме того, пользоваться этой формулой было очень просто – так же, как и все время работать. Посудите сами: при этом не надо разбираться в путанице эмоциональных привязанностей, достаточно просто делать свое дело как можно лучше. Да, это я умела, и получалось у меня неплохо.

Однако у такого отношения к жизни были и побочные эффекты. Например, я плохо и неуверенно себя чувствовала во многих жизненных ситуациях, не имеющих отношения к науке. В околонаучном обществе я ощущала себя, как рыба в воде. Когда мне приходилось говорить о работе и о своем отношении к ней, я была в своей стихии. Но ни о чем больше я разговаривать не умела, и потому общаться со мной было скучно и иногда неловко. Кроме того, примерно в это же время я решила, что мужчин я просто не интересую. И, надо сказать, у меня было достаточно свидетельств в пользу этой теории. Взять хотя бы мой опыт в старших классах школы: за шесть лет – всего одно настоящее свидание! На самом деле меня пытался пригласить еще один мальчик, но первое свидание прошло настолько отвратительно, что во второй раз я отказалась, сославшись на занятость. Что касается романов с мужчинами из моей лаборатории, то, с одной стороны, они усложняли отношения в коллективе, а с другой – усиливали во мне уверенность: я не создана для подобных историй. Ясно же – моя теория была верна, и мужчин я попросту не интересовала, а значит, все эти пустяки со свиданиями не стоили затраченных усилий.

Как ни странно, в первый год моей работы в Национальном институте здоровья у меня поинтересовались, не возражаю ли я против размещения моего снимка в фотоальбоме Анни Лейбовиц о женщинах. Название у альбома было вполне подходящим: «Женщины». Поводом к этому послужила моя преподавательская деятельность. Кафедра поручила мне организовать однодневный семинар с лекциями для талантливых тринадцатилетних школьников – победителей конкурса и их родителей. После того, как я посетила курс лекций Мариан Даймонд и написала под ее руководством курсовую работу, я чувствовала себя в нейроанатомии комфортнее, чем в собственной квартире. Поэтому решила прочитать детям лекцию об анатомии мозга. В результате в университетской газете появилась фотография: я у доски с законсервированным человеческим мозгом в руках (в точности как когда-то профессор Даймонд), а на это завороженно смотрит группа подростков. Сьюзен Зонтаг, увидев эту фотографию в газете (она в то время по контракту преподавала в колледже), решила, что я – прекрасный образец «женщины-интеллектуала», и предложила своей подруге Анни Лейбовиц включить меня в альбом!

Меня не пришлось спрашивать дважды. Не успела я оглянуться, как Лейбовиц уже стояла в моей лаборатории. Так моя фотография оказалась между снимком актрисы Фрэнсис Макдорманд и фотографией Гвинет Пэлтроу в обнимку с Блайт Даннер. Гламурненько, не правда ли?

Увидев эту фотографию, кто-то из моих знакомых заметил, что мужчины, наверное, выстраиваются в очередь к двери моей лаборатории.

Я смогла в ответ произнести только: «Ха!» Не слишком вежливая реакция на прекрасный комплимент.

На самом деле, несмотря на то, что фотография Анни Лейбовиц запечатлела действительно меня, а не кого-то другого, мужчины

никогда не выстраивались в очередь к двери моей лаборатории. Не говоря уже о моей квартире. Понимаете? Мужчин я попросту не интересовала.

Несмотря на свои привычки трудоголика и отсутствие личной жизни, одно удовольствие я себе все же позволяла: хорошую еду. Интерес к гастрономии я унаследовала от родителей и дополнительно подогрела его в Бордо, когда тесно общалась с Франсуа. Я обожала вкусно поесть, а в Нью-Йорке для этого были созданы все условия: ресторанов в городе бесконечное множество, и среди них есть феноменально интересные. Я читала все ресторанные обзоры (отсюда такой острый интерес к статье про Томаса Келлера) и собирала всю информацию о лучших заведениях города.

Начиная работать в Нью-Йоркском университете, я вызвалась организовать годовой курс лекций на своей кафедре. Лекторов нам предлагал факультет, а мы готовили приглашения и отвечали за прием гостей. Откровенно говоря, больше всего в этой работе меня привлекала возможность выбирать рестораны, в которые мы водили гостей после выступления. Я в полной мере использовала возможности, которые предоставлял университет. Для каждого приглашенного лектора я старалась выбрать идеальный ресторан – и мне было не важно, знала я выступающего лично или нет. Эти ужины стали для меня практически единственной отдушиной – занятием, не связанным с наукой. И за ресторанные исследования я взялась с энтузиазмом – как и за все, что обычно делала.

Я в одиночестве ужинала в барах самых интересных ресторанов, какие только могла отыскать в Нью-Йорке. Мне нравилось пробовать кухню незнакомых заведений, но при этом я стала постоянным клиентом нескольких близлежащих ресторанов. Я обнаружила, что стала «типичным» завсегдатаем, когда бармены, не дожидаясь от меня заказа, стали приносить мое любимое блюдо. Несложно догадаться, что мои гастрономические «исследования» привели к закономерному результату: полноте. Моей, естественно.

Вскоре после того, как я узнала, что получила постоянное место в Нью-Йоркском университете, я была удостоена премии Троланда Национальной академии наук США. Эта ежегодная награда присуждается лучшим молодым (т. е. «до 40 лет») исследователям в области экспериментальной психологии. Я была счастлива получить ее, и это случилось в апреле 2004 года. Даже мои родители прилетели из Калифорнии, чтобы присутствовать на церемонии в штаб-квартире Национальной академии наук в Вашингтоне. Был там и мой консультант по докторской диссертации Лари Сквайр из Университета Калифорнии в Сан-Диего, член Академии. Мы вчетвером – Ларри, мои родители и я – отметили это событие в ресторане чудесным ужином. Вот мы:

Да, на этой фотографии я улыбаюсь, и я действительно была счастлива в тот вечер. Но под улыбкой скрывалась женщина, которая в свои 39 лет наконец-то начала кое-что осознавать:

многие годы я не думала ни о чем, кроме научной карьеры и нейробиологических экспериментов. И когда я нерешительно высунула голову за дверь своей лаборатории, чтобы взглянуть на Нью-Йорк, то вдруг поняла, что нахожусь в полном одиночестве. Я как будто вела двойную жизнь. Моя научная работа представляла собой один большой праздник, с которого никогда не хочется уходить: там много интересных коллег-собеседников и всегда происходит что-то новое и интересное. Но вся моя жизнь за пределами работы напоминала заброшенный город из вестернов Клинта Иствуда, где по немощеным улицам несется пыль и катаются шары перекати-поля. В своем стремлении раздвинуть пределы знания в интересующей меня области и получить вожделенную должность в университете я потеряла большую часть себя.

Вы можете увидеть то, о чем я говорю, на фотографии с церемонии вручения премии Троланда, где я вместе с родителями. Я прилично растолстела. Но должна заметить, что в тот момент у меня менялась не только талия: я наконец добилась своего, получила постоянную должность в Нью-Йоркском университете и руководила крупной исследовательской лабораторией. Конечно, я была рада этому, но одновременно и немного растеряна: ради чего работать теперь, когда цель достигнута? Можно было стать полным профессором – а я пока занимала должность адъюнкт-профессора. Но что потом? Я всегда считала, что постоянная должность – это предел мечтаний. А правда оказалась в том, что у меня было звание, великолепная исследовательская программа, которую я обожала, – и практически ничего больше.

Может быть, мне следовало прислушаться к Томасу Келлеру и начать собирать те самые, важнейшие в жизни, воспоминания. Я начала с родных и постаралась сблизиться с ними. Может быть, мне следовало внимательнее присмотреться и к другим сторонам своей жизни, задуматься: как изменить их к лучшему?

Рассуждать об этих возможностях было страшно. Рассматривать их всерьез – значило бы признать, что дела мои и в самом деле обстоят плохо. К этому я была еще не готова. Очень многое в моей жизни требовало изменений. Но я не представляла, как изменить отношение к себе, как восстановить связь с маленькой девочкой, мечтавшей о карьере бродвейской актрисы. А романтичная девушка, влюбившаяся во французского музыканта, – куда она подевалась?

Все это я намеревалась выяснить и собиралась использовать ради такой цели все возможности своего мозга.

Факты в копилку. Что делает вещи запоминающимися?

1. Повторение. Чем большее число раз вы вызываете в памяти какое-то воспоминание, тем прочнее оно становится. Скучно, но это правда. На нейронном уровне с каждым повторением у вас укрепляются синаптические связи. Они обеспечивают это воспоминание и позволяют ему противостоять помехам от других воспоминаний или общей деградации памяти. Повторение задействует нейронные сети, которые относятся к системе внимания. Иными словами, мы склонны помнить то, на что обратили внимание.

2. Ассоциации. Если вы хотите запомнить что-то новое, попытайтесь связать это с хорошо известными фактами или выстроить систему ассоциаций – это поможет. Чем больше у воспоминания ассоциаций, тем оно прочнее. Дело в том, что ассоциации позволяют извлекать это воспоминание множеством способов: если одна из них не сработает, помогут остальные.

3. Эмоциональный резонанс. Мы знаем, что эмоциональные воспоминания прочнее других, да и держатся они дольше. Объясняется это тем, что мозжечковая миндалина – структура, необходимая для обработки эмоций, – способна формировать очень долговечные воспоминания при помощи гиппокампа. Когда-то, десятки тысяч лет назад, мозжечковая миндалина (один из древнейших отделов мозга) автоматически сигнализировала нам о состоянии среды, о ее полезности или опасности. С развитием более сложных мозговых структур мозжечковая миндалина начала направлять в гиппокамп «подкрепления», когда тот регистрировал самые яркие эмоциональные переживания. Она сигнализировала гиппокампу: запомни этот момент, он заставил меня смеяться, плакать, визжать от ужаса! Именно по этой причине наши сильные эмоциональные воспоминания, кажется, намертво впечатываются в наш мозг и хранятся в нем очень долго.

4. Новизна. Мозг устроен так, чтобы фокусировать внимание на новизне. Так что по-настоящему необычные события – скажем, снегопад в Калифорнии – как правило, остаются в памяти очень надолго.

Тренируем память под руководством чемпиона

Не так давно я участвовала в конференции TED в Бей-Эриа. Среди выступавших там был чемпион США по памяти 2008 года. Честер Сантос. Он поразил всех нас, перечислив имена примерно 80 из 90 находившихся в аудитории человек – с ними он в течение дня успел перекинуться парой слов. Затем он поразил нас еще больше: перечислил тринадцать случайных слов и сказал, что каждый из нас может запомнить их всего за три минуты. Вот эти слова:

Обезьяна

Железо

Веревка

Планер

Дом

Бумага

Башмак

Червяк

Карандаш

Конверт

Река

Скала

Дерево

Сыр

Четверть

Мы затаили дыхание. А он стал применять способы, способствующие лучшему запоминанию: новизну, эмоциональный резонанс и ассоциации. Он сказал, что запомнить длинный список не связанных между собой слов можно следующим образом: надо придумать историю с этими словами. Чем более странной и смешной получится история, тем легче ее будет запомнить. Затем он предложил историю для нашего случая. Он попросил представить, как обезьяна качает железо (неожиданная и смешная сценка). Затем с неба спускается толстая веревка (представьте, что вы трогаете веревку и ощущаете ее текстуру). Вы поднимаете голову и видите, что веревка свисает с планера. Но стоило вам заметить это, как налетевший шквал швыряет планер в стену дома. Дом этот весь оклеен листочками бумаги. Представьте себе дом, покрытый сотнями желтых клейких стикеров. Затем появляется гигантский башмак он начинает ходить вокруг дома, и оставлять на бумаге свои отпечатки. Но башмак этот ужасно воняет: у него из стельки даже червяк вылез. Внезапно он превращается в карандаш и начинает писать на конверте, который появляется на крыше дома. Вновь поднимается сильный ветер, и карандаш с конвертом сдувает в бурную реку. Теперь представьте реку настолько бурную, что волны ее бьются о большую скалу. Скала превращается в красивое сказочное дерево: на нем растет сыр. А затем происходит самое поразительное – в сыре на сырном дереве часы начинают отбивать четверть часа.

Конечно, это – сюрреалистическая история. Но зато ее легко запомнить! Когда Честер снова начал историю, и по ходу рассказа вся аудитория в едином порыве вслух называла заданные слова. Было ясно, что эта странная сказка, полная невероятных событий, действительно помогла нам запомнить список! После этого Честер попросил нас назвать все слова из списка, и все 300 присутствовавших хором перечислили их. Поразительно! Понятно, что искусство придумывать подобные истории для запоминания длинных списков «на ходу» требует практики. А самое интересное – что сам по себе этот процесс улучшает память (ассоциации, эмоциональный резонанс/юмор и новизна/необычность играют в любой подобной истории решающую роль), ускоряет и делает более интенсивным процесс запоминания. Я прониклась! В следующий раз, когда мне потребуется запомнить список обязательных дел или пунктов, которые следует упомянуть в презентации, я обязательно придумаю свою фантастическую историю!